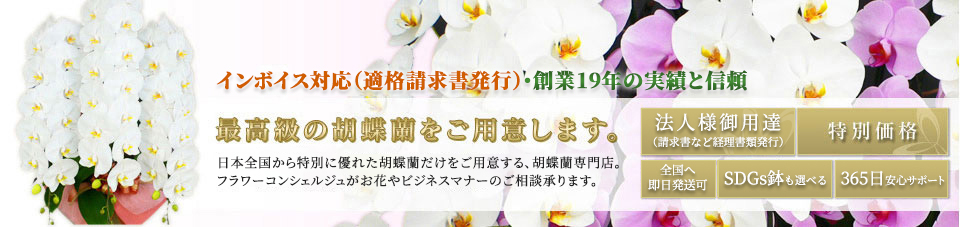

第96回:悪女か仏さまか~彼岸花は両極端なイメージを併せ持つ 2025.09.1 各地で観測史上最高の気温を記録した、うだるような8月が終わりました。「暑さ寒さも彼岸まで」。例年なら、お彼岸の頃に道端や土手、あぜ道などに咲く彼岸花(ヒガンバナ)を見て「秋めいてきたな」と感じるものですが、今年は汗をかきながら9月20日の彼岸入りを迎えることになるかもしれません。 彼岸花はヒガンバナ科ヒガンバナ属の多年草で、曼珠沙華(まんじゅしゃげ、まんじゅしゃか)とも呼ばれます。これは、「赤い花」を意味するサンスクリット語に由来します。 彼岸花をコラムのテーマにしようかと思ったことが何度かあるのですが、ためらってきました。余り良いイメージがわかなかったからです。作家の太田治子も随筆で書いています。『彼岸花は幼い頃から私にとって苦手な花だった。何よりもまず、あのぴんぴんとそり返った赤い花びらがとても恐く感じられた。悪女の微笑のようだと思った。』 彼岸花に負のイメージが付いて回るのはどうしてでしょうか?太田治子が書いたように確かに花の形は変わっていますが、ユニークで魅力的と感じる人もいるでしょう。見た目よりも、花の生態と名前がイメージに関係しているようです。 有毒植物であることから、害獣対策として墓地に植栽され、「お墓の花」というイメージも出来ました。さらに彼岸花の名前の由来になった「彼岸」には、この世の「此岸(しがん)」に対して、悟りの開けたあの世という意味があります。こうしたことから、彼岸花の名前が死を連想させることもあるのでしょう。 別名、異名は1000以上ありますが、大半は暗いイメージのものです。墓花(はかばな)、葬式花(そうしきばな)、死人花(しびとばな)、地獄花(じごくばな)、幽霊花(ゆうれいばな)、火事花(かじばな)…。「彼岸花を持って帰ると、家が火事になる」という言い伝えもあります。 このように書けば、悪いこと尽くめの花のように思えます。しかし、このイメージは仏教の世界では180度変わります。 陸前高田市の妙心寺派慈恩寺の住職・古山敬光さんはネットの法話で次のように書いています。『あの彼岸花が好きです。(中略)わずか1週間ほどと言うはかない生命ながら、時期を間違えず訪れ、ひととき目を楽しませてくれてサーッと去っていく。しかも、この秋彼岸の時期にですから、まるで仏さまのようです。』 彼岸花を作家は「悪女」に、住職は「仏さま」にたとえました。受け止め方は余りにも違います。彼岸花は花の形が珍しいだけでなく、正と負の両極端なイメージを併せ持つ稀有な花だったのです。 元読売新聞大阪本社編集委員。社会部記者、ドイツなどの海外特派員、読売テレビ「読売新聞ニュース」解説者、新聞を教育に活用するNIE(Newspaper

in Education)学会理事などを歴任、武庫川女子大学広報室長、立命館大学講師などを勤めました。プレミアムフラワーの花コラム

稀有な形の花

花は稀有な形をしています。おしべとめしべは花びらの中にあるのが一般的ですが、彼岸花のおしべとめしべは花びらより大きく、外側へ大きく突き出ています。花が咲いているときは葉がなく、葉は花が枯れた後に出てきます。花と葉を同時に見られないことから、「葉見ず花見ず」と言われます。悪女の微笑みのようだ

毒を持つ花

彼岸花の茎に含まれるアルカロイドを経口摂取すると下痢や腹痛、時には中枢神経の麻痺を引き起こすことがあります。この花には有毒植物というイメージが付いて回ります。「彼岸」から連想するものは

別名、異名は1000以上

良いことが起こる前に降ってくる

仏教辞典には、彼岸花は『法華経が説かれる際の瑞兆として天から雨(あめふ)り、見る者の固い心を柔軟に摺るという』と記されています。おめでたいことが起こる前に天から降ってくる、縁起の良い花とされているのです。

※瑞兆(ずいちょう)=良いことが起こる前兆

まるで仏さまのよう

余りにも違うイメージ

◇

※参考図書

「岩波仏教辞典」(編者:中村元、福永光司、田村芳朗、今野達、発行所:岩波書店)

「花をめぐる物語 彼岸花」(著者:太田治子、発行所:かまくら春秋社)

「全国四季花めぐり」(発行者:八巻孝夫、発行所:小学館)

※参考サイト

「植木ペディア ヒガンバナ」

「臨黄ネット 法話 彼岸花」

「心の法話 九月(長月)彼岸花」

「彼岸花(曼殊沙華)はなぜ忌み嫌われるの?」

「彼岸花は不吉な花?」

◆ バックナンバー

コラムライターのご紹介

福田徹(ふくだ とおる)

花の紀行文を手掛けたのをきっかけに花への興味が沸き、花の名所を訪れたり、写真を撮ったりするのが趣味になりました。月ごとに旬の花を取り上げ、花にまつわる話、心安らぐ花の写真などをお届けします。