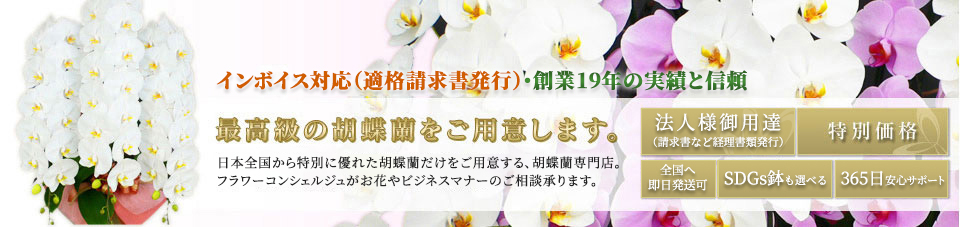

第100回:ヒイラギ(柊)~柊に守られ穏やかな一年に 2026.1.1 2026年が明けました。昨年は世界で対立・紛争が絶えず、国内では災害が相次ぎ、物価は高騰、日々の生活に不安がつきまといました。そこで年の初めのコラムは「今年こそは争いのない、平穏な一年になりますように!」との願いを込めて、邪気を払う縁起木であるヒイラギ(柊)をテーマにしました。 ヒイラギはモクセイ科モクセイ属の常緑広葉樹で、葉=写真左側=は肉厚で光沢があり、先端と縁に鋭い刺(とげ)が付いています。動物に食べられないよう自衛していると言われています。 キヘンに冬と書いて「柊」。冬を代表する樹木という意味かと思っていましたが、調べてみると違いました。葉の刺に触れると痛みます。そこで、痛いという古語「疼(ひいら)ぐ」が語源になりました。ヒイラギには「疼木」という漢字もあります。 古くから庭の北東(表鬼門)にヒイラギを植えると邪鬼の侵入を防ぐと信じられてきました。節分に焼いた鰯の頭をヒイラギの枝に刺して玄関先に飾る柊鰯(ひいらぎいわし)=イラスト=という風習は日本各地で残っています。鰯の匂いが鬼を誘い、ヒイラギの葉の刺が鬼の眼を刺す。あるいは、鬼が匂いと刺を恐れて近寄らないとされています。伊勢神宮のお膝元で売られている注連縄(しめなわ)=写真=にヒイラギの葉があしらわれているのも、魔除けのためです。 ヒイラギが縁起木になったのは、ひとえに刺のある葉の形状によるものでしょう。しかし、一般的には刺は負のイメージにつながります。態度や言葉がきつい様子は「とげとげしい」。口調や目つきが厳しく、意地悪い態度は「とげがある」。「苛立つ」の「苛」は草木の刺を意味する言葉です。ところが、ヒイラギの刺は私たちを守ってくれる正のイメージを呼び起こします。 川端康成は京都の老舗旅館「柊家」を常宿にしていました。紀行文「柊家」の中で『染分けの色のやはらかい柊模様の掛布團に、白い清潔なおほいがかけられるのを見てゐると、なじみの宿に安心する。』『ゆかたばかりでなく、座布團、湯呑や飯茶碗その他の瀬戸物にまで柊の模様がついてゐるのだが、その柊は目立たない。』と書き、ヒイラギの模様に安らぎを覚えています。 固くてしっかりした葉に刺をまとって自らを守るヒイラギには凛とした佇まいさえあります。刺があるから敬遠されるのではなく、刺があるから親しまれる。ヒイラギは不思議な魅力を持つ木です。

※参考図書 元読売新聞大阪本社編集委員。社会部記者、ドイツなどの海外特派員、読売テレビ「読売新聞ニュース」解説者、新聞を教育に活用するNIE(Newspaper

in Education)学会理事などを歴任、武庫川女子大学広報室長、立命館大学講師などを勤めました。プレミアムフラワーの花コラム

葉の刺で身を守る

花=写真右側=は特徴的な葉と比べると印象が薄いのですが、11月から12月にかけて花径5mmほどの白い小さな花をつけます。散歩道で見かけ、鼻を近づけると、キンモクセイの香りを柔らかくしたような芳香がしました。柊の語源は

邪気の侵入を防ぐ

刺が正のイメージに

川端康成が愛した柊模様

年老いると丸くなる

その葉の刺は老木になると次第にとれていき、縁は丸くなって先端だけに刺を持つようになります。まるで、人が歳月とともに円熟して、丸くなっていくかのようです。

葉が丸くなったヒイラギのある家は「ヒイラギに守られてきた家だ」と言われます。2026年が「ヒイラギに守られた一年だった」と言われる年になりますように!◇

「川端康成全集第二十七巻(著者:川端康成、発行所:新潮社)」

「すごい植物図鑑」(監修:稲垣栄洋、発行所:株式会社カンゼン)

※参考サイト

「語源由来辞」

「漢字/漢和/語源辞典」

「鬼を寄せ付けない?古来から伝わる『柊魔除け』の絶対的パワー」

「みんなの趣味の園芸」

◆ バックナンバー

コラムライターのご紹介

福田徹(ふくだ とおる)

花の紀行文を手掛けたのをきっかけに花への興味が沸き、花の名所を訪れたり、写真を撮ったりするのが趣味になりました。月ごとに旬の花を取り上げ、花にまつわる話、心安らぐ花の写真などをお届けします。