花コラム

花コラム第82回:父の日に贈る花は?~宮沢賢治の場合

第82回:父の日に贈る花は?~宮沢賢治の場合 2024.6.1 6月16日は「父の日」。「母の日」と一緒にして、身近な人に感謝する「ファミリーデー」にしようという動きもありますが、今はまだ別々にするのが主流です。 本やネットで調べてみると、「バラが定番」という記述が数多く見つかりました。国民的作家の宮沢賢治(1896~1933年)が「真紅のバラ」を愛したというのは有名な話ですが、「父の日」に贈るバラは黄色=写真=とされています。しかし、ヒマワリやガーベラ、ユリ、胡蝶蘭などを勧める人もいて、バラ一択ではないようです。 「父の日」は20世紀初頭にアメリカで始まり、戦後間もなく日本に伝わりましたが、なかなか普及しませんでした。日本はまだ男性優位社会の色合いが強かったことから、「わざわざ男性が感謝される日を設ける必要なんてない」と考える人が多かったのかもしれません。 「母の日」の花と比べると、「父の日」の花はいささか影が薄い感じがします。「記念日のプレゼントは何がいい?」というアンケートはいくつかあります。どの調査でも「母の日」は花がトップにあげられる一方で、「父の日」はお酒、ネクタイ、グルメなどが上位にあげられ、花はベスト10にすら入っていません。花は女性に贈るものという考えが根強いのでしょうか? 宮沢賢治が真紅のバラを愛したという話は、賢治と親交のあった花巻共立病院院長の佐藤隆房氏が著書『宮沢賢治―素顔のわが友』=写真左側=で「賢治さんは私に立派な薔薇の苗二十種を届けてくれました」と書いたことから広まりました。賢治は主治医でもあった佐藤氏に新築祝いとしてバラを贈っていたのです。 賢治=写真=は128編の童話を世に送り出しました。作品に登場する花の中で最も多いのはバラの25回。二番目に多く登場するのは「花」という総称で17回、続いてユリとリンドウの各5回です。賢治のバラに対する思い入れの強さが伺えます。 賢治は37歳で、父親の政次郎より先に亡くなりました。政次郎は病弱だった賢治に惜しみない愛情を注ぎ、折に触れて経済的に、精神的に支え続けました。父親の話は門井慶喜が著した「銀河鉄道の父」=写真=で紹介され、映画にもなっています。 ※参考図書プレミアムフラワーの花コラム

母の日に贈る花はカーネーションと決まっています。ところが「父の日に贈る花は?」と聞かれても、すぐには思い浮かびません。黄色いバラの一択ではない

ようやく普及した父の日

1981年に「FDC 日本ファーザーズ・デイ委員会」が設立され、幸せの象徴である黄色をイメージカラーにして、普及に努めました。百貨店や酒販店などが父親にプレゼントを贈ろうというキャンペーンを展開したことなどと相まって、「父の日」の認知度は高まりました。花は女性に贈るもの?

※写真は横浜市の「お酒のアトリエ吉祥本店」のディスプレイ(2020年)賢治は主治医にバラを贈った

後に、賢治が贈ったバラは「グルス アン テプリッツ」=写真右側=と分かりました。和名は「日光」、花径7cmほどのビロードのような真紅のバラです。賢治の童話に最も多く登場する花

新築祝いには装飾品、お酒、観葉植物など色々と考えられます。賢治が数ある贈答品の中から、あえてバラを選んだのは興味深い話です。人と自然、宇宙の関わりを深く洞察した賢治には「花は女性に贈るもの」という固定概念はおよそありませんでした。賢治が父の日に贈るとしたら…

賢治は時には父親に反発もしましたが、その実、どれほど深く感謝していたことでしょうか。当時、父の日があったのなら、賢治は父親にも真紅のバラの花を贈っていたかもしれません。◇

「宮沢賢治―素顔のわが友」(著者:佐藤隆房、出版社:富山房企畫)

「銀河鉄道の父」(著者:門井慶喜、発行所:講談社)

※参考サイト

「宮沢賢治の童話作品に登場する植物について―山形大学農学部 平智、北原裕理、原理恵子、村岡睦美の4氏の共著」

「賢治が愛したバラ(3)-宮沢賢治の詩の世界」

「FDC日本ファーザーズ・デイ委員会」

「日本文化研究ブログ」

「FDC 日本ファーザーズ・デイ委員会」

花コラム第81回:カルミア~見かけによらないものもある

第81回:カルミア~見かけによらないものもある 2024.5.1 見るからに美味しそうな、可愛いらしい蕾(つぼみ)=写真左側=がつき始めました。カルミアです。子供の頃によく食べた「アポロチョコレート」=写真右側=のようです。思わず手に取って、口に入れたくなります。 カルミアはツツジ科カルミア属の常緑低木で、原産地は北アメリカ。和名はアメリカシャクナゲです。明治時代に日本に渡来しましたが、日本の風土に合っており、育てやすい花木とされています。 花言葉は、レースの日傘を広げたような花の形から連想した「優美な女性」。多くの花が集まって、手を広げたような形で咲くことから「大きな希望」。見た目通り、好印象の言葉が続きます。 宇宙船「アポロ11号」=写真=は1969年、人類で初めて月面に着陸。この年、明治製菓は宇宙船をイメージしたアポロチョコレートを発売しました。以来、半世紀以上にわたって子供たちに親しまれてきましたが、昨秋に販売終了。今は後継の「みんなのアポロチョコレート」が発売されています。 新商品について調べようと明治製菓のホームページを開いてみると、商品紹介よりも目立つ形で「紅麹原料」に関する「お知らせ」=写真=が載っていました。 小林製薬が使用中止を呼びかけている機能性表示食品のサプリメント『ナイシヘルプ』=右側=には「内臓脂肪を減らす」、『紅麹コレステヘルプ』=写真左側=には「悪玉コレステロールを下げる」などと効能が大きく書かれていました。これを読めば、多くの人が「飲めば健康になれるだろう」と思うでしょうが、逆に健康を害することになってしまいました。 見た目は同じようなカルミアとアポロチョコレート。カルミアは美味しそうに見えながら、葉には毒を持っていました。 ※参考図書プレミアムフラワーの花コラム

蕾も花も美味しそう

5月から6月にかけて、花径1~3㎝の白やピンクの花笠のような形=写真=の花を咲かせます。花もなかなか美味しそうに見えます。

花に裏切られた!

ところが、意外な花言葉もありました。「裏切り」。英語では「Lambkill(羊殺し)」という別名もあります。理由は、カルミアの葉が運動麻痺や呼吸困難などを引き起こすグラヤノトキシンという毒を含んでいるからです。家畜が誤食して死亡することもあります。

美味しそうに見える花が、こんな毒を持っているなんて……。まさに裏切られた思いがします。グラヤノトキシンはカルミアだけでなく、レンゲツツジ=写真左側=、アセビ=写真中央=、ネジキ=写真右側=などツツジ科の多くの草にも含まれているので注意が必要です。宇宙船をイメージしたチョコレート

回収対象の紅麹は使っていません

小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントを摂取した人が腎臓病などを発症したことから、同製薬は紅麹関連商品の使用停止を呼びかけるとともに、自主回収を急いでいます。「お知らせ」は、明治製菓の製品は小林製薬が回収している紅麹原料を二次原料を含めて使っていないというものでした。健康食品が健康を害した

見た目だけでは分からないことも

一方のアポロチョコレートは、見た目通りに美味しくて、製品に問題はありませんでした。しかし、小林製薬の健康になる思われたサプリメントが健康を害していた“とばっちり”を受けて、明治製菓はわざわざ“安全宣言”をしなければならなくなりました。

見かけによらないものは、色々とあるものです。◇

「みんなの趣味の園芸 NHK出版」

「産経新聞3月28日 小林製薬の紅麹『使用していない』風評被害を懸念し安全性を強調、日清や明治など」

※参考サイト

「花言葉辞典」

「クイックガーデン 庭サポ 可愛らしく魅力的な花カルミア」

「ツツジ科の成分グラヤノトキシンによる中毒の最近の話題」

「自然毒のリスクプロファイル 厚生労働省」

「明治製菓」

「小林製薬」

花コラム第80回:ソメイヨシノは「散る桜」

第80回:ソメイヨシノは「散る桜」 2024.4.1 春爛漫。桜前線が北上して日本列島をピンク色に染めていき、満開の桜のもとに人々が集っています。お花見は多くの人が楽しむ国民的行事とも言えるでしょう。 桜は咲く姿だけでなく、散る姿も心を打ちます。 日本には数百種の桜がありますが、そのうち約80%はソメイヨシノ=写真=です。ソメイヨシノは江戸時代後期にエドヒガンザクラとオオシマザクラを交配して生まれました。当時の人は、それまでの桜にはない繊細な美しさに驚いたことでしょう。しかし、この品種は同じ花の雄しべと雌しべの自然交配では受精せず、子孫を残すことは出来ません(自家不和合性)。そこで、接ぎ木によって増やされてきました。 接ぎ木は同じ遺伝子を持つ個体、つまりクローンを作り出すことです。1996年に世界で初めてのクローン動物・羊の「ドリー」が誕生して大きな話題になりましたが、接ぎ木は平安時代から行われていました。植物の世界では、動物よりはるか昔からクローンが誕生していたことになります。 ソメイヨシノは花径3〜4cm、5枚の花びらの先に切れ込みが入っています=写真=。咲き始めはピンク色ですが、次第に白っぽくなっていきます。 日本各地の開花予想日を線で結んだ「桜前線」も、ソメイヨシノがクローンだから生まれた言葉です。クローンはお花見には都合が良いようです。しかし、そうとばかりは言っていられないこともあります。 今、私たちが目にしているソメイヨシノの多くは、戦後の高度経済成長期(1955~1973年)に全国各地で競うようにして接ぎ木で植えられたものです。クローンは寿命もほぼ同じで、60~80年と言われています。だとすれば、間もなく寿命が尽きることになります。 こうしたことから、桜名所づくりに取り組み、これまでに200万本以上の苗を配布してきた公益財団法人「日本花の会」は2009年からソメイヨシノの販売を中止。その代わりに「てんぐ巣病」に強いジンダイアケボノ=写真左側=やコマツオトメ=写真右側=への植え替えを推奨しています。 ソメイヨシノは品種そのものが「散る桜」になる定めのようです。 ※参考図書プレミアムフラワーの花コラム

散る桜 残る桜も 散る桜

「散る桜 残る桜も 散る桜」。良寛和尚が辞世の句として詠んだとされています。どんなに美しく咲いている桜もいつかは必ず散るものだ。ハラハラと舞い散る花びらを見て、風情があると思う人もいれば、世の無常を感じる人もいます。桜の80%はソメイヨシノ

植物のクローンは平安時代から

※写真はドリーのはく製(スコットランド国立博物館所蔵)クローンだから一斉に咲いて散る

その咲き方、散り方にも特徴があります。昔の日本の花見は主にヤマザクラが対象でした。1本1本、遺伝子の異なるヤマザクラは個体によって咲くのも散るのもバラバラです。これに対して、クローンのソメイヨシノは気候や土壌など生育条件が同じなら、一斉に咲き、一斉に散ります。この特徴があるから、“見渡す限り満開の桜”という絶景が楽しめるのです。クローンだから環境に適応出来ない

生物は環境の変化に適応して耐性を身につけますが、単一クローンのソメイヨシノは突然変異でも起こさない限りは、新しい耐性を得ることはありません。このため、ソメイヨシノは他の桜よりも、枝が異常に密生して花が咲かなくなる「てんぐ巣病」に弱く、管理している自治体などは対策に頭を痛めています。間もなく寿命が尽きる?

ソメイヨシノは花見客に根元を踏み固められて樹勢が衰えることがあります。さらには地球温暖化が進めば、日本の南部ではソメイヨシノは生育しなくなるのではという指摘もあります。代替品種への植え替えが進む

関西の桜の名所・宝塚大劇場(兵庫県宝塚市)前の遊歩道「花の道」でもソメイヨシノが枯れたり衰弱したりしていることから、同市はジンダイアケボノに植え替えることにしています。

※写真は「日本花の会 花図鑑」から転載お花見で目にする光景は徐々に変わる

代替品種のジンダイアケボノはソメイヨシノとほぼ同じ時期に開花しますが、花弁はより濃く、グラデーションがあります。コマツオトメはソメイヨシノよりは早く咲き、花弁は小ぶり、色は濃い目です。

お花見で目にする光景は、徐々に変わっていくことでしょう。◇

『桜が創った「日本」―ソメイヨシノ 起源への旅』(著者:佐藤俊樹、発行所:岩波書店)

「街路樹を楽しむ15の謎」(著者:渡辺一夫、発行所:築地書館)

「桜の王者ソメイヨシノ 見えてきた起源」(2018年3月4日産経新聞)

「『はなの道』サクラ復活へ 宝塚市対策始める」(2024年3月22日読売新聞)

※参考サイト

「国立科学博物館 日本の桜」

「公益財団法人 日本花の会」

「このはなさくや図鑑(小松乙女)」

「ジンダイアケボノ 石川県」

「庭木図鑑 植木ペディア」

花コラム第79回:マーガレット~恋が必ず実る花占い

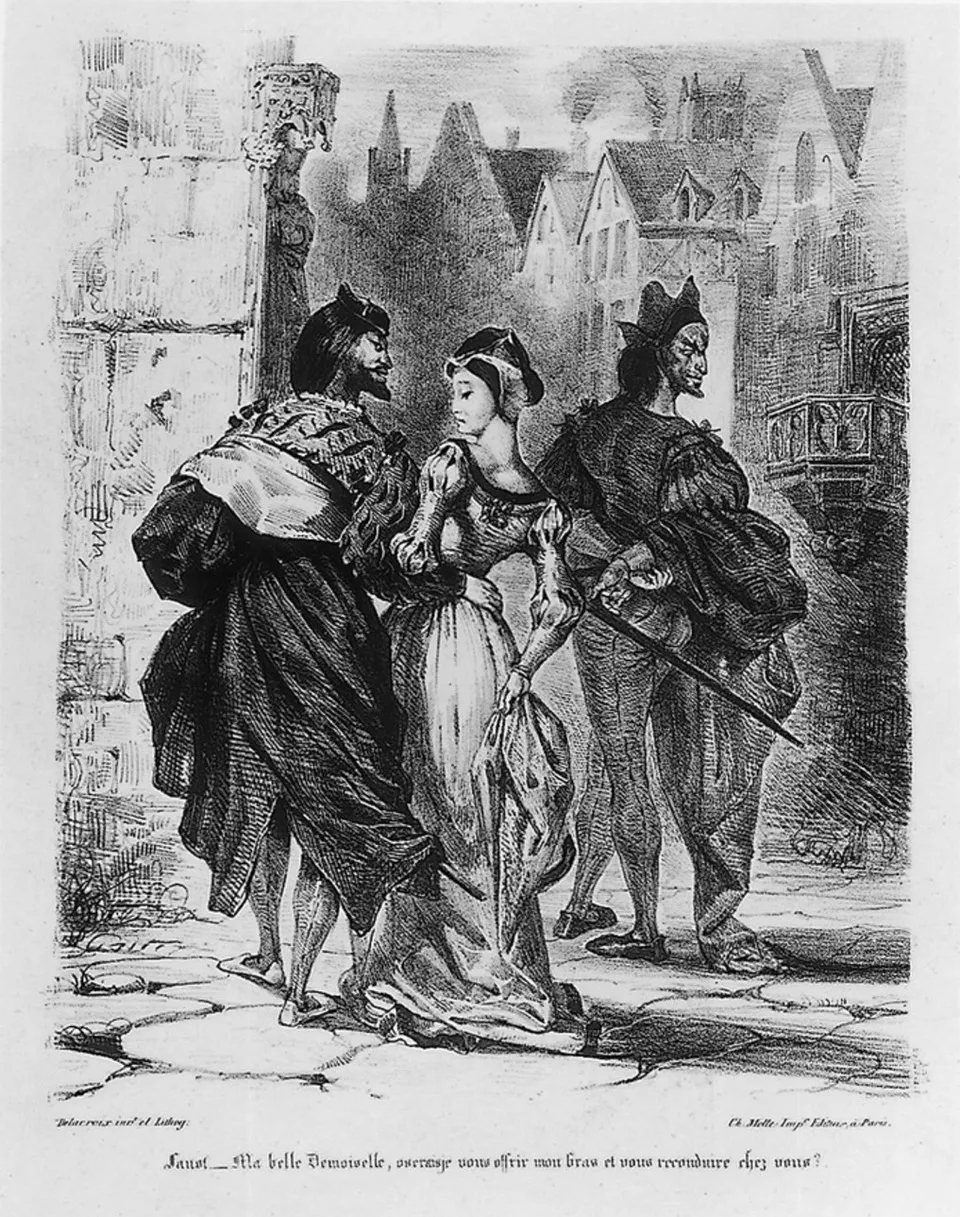

第79回:マーガレット~恋が必ず実る花占い 2024.3.1 占いがブームになっています。コロナ禍や天災、政治の混乱、緊迫化する国際情勢などが相まって、先行きの見えない不安感が漂っていることが背景にあるようです。 占いの歴史は古代にまで遡ります。花占いの起源ははっきりしませんが、古くからヨーロッパなどで行われてきました。占いには、コスモス、デージー、サイネリアなど花びらの多い花が使われますが、マーガレット=写真=が定番と言われています。 マーガレットはキク科モクシュンギク属の多年草で、3~7月に白色の一重咲きの花をつけます。黄色やピンクの八重咲きの花も栽培されています。乙女が心惹かれる花とされ、欧米では女性の名前にもよく使われます。集英社が1963年に創刊した2冊の少女漫画雑誌の名前は「マーガレット」=写真=と「別冊マーガレット」でした。 ゲーテが1808年に著した戯曲「ファウスト」第一部では、ファウスト(Faust)と散歩していた恋人のマルガレーテ(Margarete)が道端の花を摘み、恋占いをします。 この花もマーガレットだったと言われることが多いのですが、ゲーテの戯曲には「シオン」=写真=と書かれています。マルガレーテはドイツ語圏での女性の名前ですが、英語圏ではマーガレットになります。ファウストの登場人物の名前が花占いに使われた花の名前と取り違えて伝えられたようです。 「好き」と「嫌い」は「子供は食べ物の“好き嫌い”が多い」などと言うように、合体して一つの名詞になっています。順番は「好き」が先で、「嫌い好き」とは言いません。花占いをする場合も大半の人は最初に「好き」を唱えるでしょう。そうすると、花びらが奇数の花は「好き」で、偶数の花は「嫌い」で終わります。 占いは、運命や未来のことなど予測できないことを予言するものです。花びらの枚数の決まっている花を使った花占いは、占う前から結果は決まっています。これはもう占いではなく、花びらをむしり取るだけの遊びと言えなくもありません。 ※参考図書プレミアムフラワーの花コラム

占いにも色々ありますが、花占いは多くの人が一度はやったことがあるのではないでしょうか。「好き」「嫌い」と交互に口にしながら花びらを一枚ずつむしり、最後の花びらが「好き」なら恋は実り、「嫌い」なら実らないというものです。マーガレットは花占いの定番の花

乙女が心惹かれる花

「ファウスト」の恋人も占った

《マルガレーテ お好き。お嫌い。お好き。お嫌いー

(最後の一片をむしり取って、さもうれしそうに)

お好きだわ。

ファウスト 好きだとも。この花占いを、

神々のお告げだと思っておくれ。》

※写真はドラクロワ作「マルガレーテを誘惑しようとするファウスト」

※戯曲は高橋義孝訳人と花の名前を取り違えた?

マーガレットは恋が実り、コスモスは実らない

花には花びらの枚数が決まっているものと決まっていないものがあります。いくつかのサイトでは「マーガレットの一重咲きの花びらは21枚」と書かれています。実際にマーガレットの写真を集めて花びらを数えてみると、20枚、22枚など偶数も結構ありますが、総じて奇数の21枚が多いということでしょう。ということは、この花で占えば「好き」で終わるケースが多くなります。

ちなみに、コスモスの花びら=写真=は偶数の8枚と決まっています。最後の花びらは必ず「嫌い」になり、占った恋は実りません。花びらの枚数で決まる占い結果

「ファウスト」のマルガレーテはどうだったのか? 気になって、シオンの花びらの数を調べてみました。14枚、17枚、16枚、15枚…。個体によって花びらの数はまちまちでした。これなら、占いになります。◇

「ファウスト第一部」(作者:ゲーテ、訳者:高橋義孝、発行所:新潮社)

「花をめぐる物語」(著者:星野椿ら、発行所:かまくら春秋社)

「私の少女マンガ史」(著者:小長井信昌、発行所:西田書店)

※参考サイト

「マーガレットとは みんなの趣味の園芸」

「マーガレットの花 育て方・楽しみ方」

「花木図鑑 マーガレット」「乙女の期待を裏切らない科学的な花占い マーガレット」

※ドラクロワの絵画は国立西洋美術館のホームページから転載。

花コラム 第78回:スノードロップ~「逆境の中の希望」と「慰め」

第78回:スノードロップ~「逆境の中の希望」と「慰め」 2024.2.1 2024年は能登半島地震、羽田空港の航空機事故と大惨事が相次ぎ、悲しい年明けになりました。亡くなった方々のご冥福をお祈りし、被災された方々にお見舞いを申し上げます。 スノードロップはヒガンバナ科ガランサス属の多年草。冬の終わりから春先にかけて、白い可憐な花を下向きに咲かせます。名前の由来は、中世ヨーロッパで人気のあった涙滴型のイヤリングの形をしているからという説と、雪の降る頃に雫のような形の花をつけるからという説があります。和名は「マツユキソウ(待雪草)」。雪の中で真っ先に花をつけ、春を待ちます。 花言葉の由来を調べてみると、「旧約聖書の創世記がもとになった」と多くのサイトで書かれていました。《禁断の実を食べてエデンを追い出されたアダムとイヴが寒さの中で震えていると、天使が舞い降りる雪をスノードロップに変えて慰めた。》この話から「希望」と「慰め」の花言葉が生まれたというのが定説になっているようです。 スノードロップはロマンチックな響きもあってか、たびたび文芸作品に登場します。サムイル・マルシャークの戯曲「森は生きている」は、大晦日にスノードロップを摘んでくるよう継母に言いつけられた心優しい少女が、森の動物や12か月の妖精たちに助けられて花を見つけ、幸せになるお話です。日本では1954年に初演され、これまでに2100回以上も上演されています。 アンデルセン=写真=の童話「夏もどき(マツユキソウ)」は、雪の積もった土の中で眠っていたマツユキソウが太陽の日差しに誘われて「夏が来た」と思って芽を出し、花を咲かせる話です。花は太陽に「あなたは一番初めの花」と迎えられて喜びますが、咲くのが早過ぎました。すぐに太陽は雲に隠れてしまいます。冷たい風が吹きすさび、小さな、か弱い花は凍え死にそうになりました。 アンデルセンの童話には「マッチ売りの少女」のように、弱者の悲しみを描いた切ない話が多いのですが、先の童話「夏もどき」ではマツユキソウが持つ強い信念を次のように書いています。 やがて被災地にも春が来て、夏が巡ります。復興には季節を何回繰り返さなければならないか分かりませんが、《夏が必ず来るにちがいない》という思いで、応援したいと思います。 ※参考図書プレミアムフラワーの花コラム

能登半島を覆う厳しい寒さや雪が復興を阻み、被災者の苦しい生活に追い打ちをかけています。

北陸の雪がすっかり解けるのはまだ先のことですが、その頃にはスノードロップ(snowdrop)が地面に顔を出していることでしょう。スノードロップの花言葉は「逆境の中の希望」と「慰め」。今年ほど春の訪れが待ち遠しく感じられる年はありません。雪の中で真っ先に咲く

まだまだ寒い早春に咲くことから、夜は花びらを閉じて昼間に吸収した温かい空気を蓄え、朝にまた開きます。花言葉の由来は旧約聖書?

しかし、旧約聖書を読んでみましたが、スノードロップのエピソードは見当たりませんでした。花言葉の由来には諸説があり、はっきりしないことが多く、定説が正しいとは限りません。とは言え、厳しい寒さの中で、うつむいて健気に咲くスノードロップを見ていると、慰められ、励まされるような気持ちになるのは確かです。文芸作品にたびたび登場

※写真は「劇団仲間」の公演「森は生きている」アンデルセン童話では

花の持つ強い信念

≪この花の中には自分でも知らない強い力がありました。それは、夏が必ずくるに違いないという、よろこばしい信念でした。≫(大畑末吉訳)

やがて花は子供の手で摘み取られ、温かい部屋に連れていかれて元気になり、最後は押し花になって立派な詩集にはさまれました。夏が必ず来る

◇

「旧約聖書」(訳者:中沢洽樹、発行所:中央公論新社)

「旧約聖書創成期」(訳者:関根正雄、出版社:岩波書店)

「アンデルセン童話集6」(訳者:大畑末吉、発行所:岩波書店)

「森は生きている サムイル・マルシャーク作」(訳者:湯浅芳子、発行所:岩波書店)

「みんなの趣味の園芸 NHK出版」

※参考サイト

「PDF版文語訳旧約聖書」

「スノードロップの育て方 Plantia」

「スノードロップの花言葉」

「IKEBANA Germany 花こころ」

「BOTANICA」

「劇団仲間 森は生きている」

花コラム 第77回:咲くのは稀、咲いても近寄れない花~リュウゼツラン

第77回:咲くのは稀、咲いても近寄れない花~リュウゼツラン 2024.1.1 2024年が明けました。今年の年賀状には、辰年にちなむ様々なイラストが描かれていたことでしょう。 読売新聞の先月の連載漫画「コボちゃん」(植田まさし作)では、おじいちゃんが散歩中にリュウゼツランの葉を見かけました。コボちゃんに「竜の舌の蘭と書く」と教え、コボちゃんは「へー いかにもそんな感じ」と感心します。おじいちゃんは帰宅してすぐに、年賀状にリュウゼツランの葉の絵を描き始めました。おばあちゃんが「竜はむずかしいから、そう逃げたか」と皮肉を言うと、おじいちゃんは「逃げてません!」とむきになりました。 リュウゼツラン(竜舌蘭)はキジカクシ科リュウゼツラン属の常緑の多年生植物で、アガベとも呼ばれます。名前に蘭の字がついていますが、ラン科の植物ではありません。 アメリカ南西部から中南米にかけての乾燥地帯で自生しており、葉や茎などは先住民の食料として消費されていました。メキシコで樹液を発酵させて作られたお酒がテキーラです。 リュウゼツランは直径が2mもあり、四方に突き出た葉は迫力があります。一度見たら忘れられない姿をしていますが、花はどうでしょうか? 「葉は知っているが、花は見たことがない」という人が多いのではないでしょうか。そのはずです。めったに咲かない花だからです。私も花は写真でしか見たことがありません。 開花前は花茎が数メートルも真直ぐに伸び、茎の上の方でバナナの房のような蕾を沢山つけて、黄色い花を咲かせます。花茎は10m以上も伸びることがあり、咲いても遠目でしか見られません。5年前に関西学院大学の上ヶ原キャンパス(兵庫県西宮市)で、2年前には文京学院大学(埼玉県ふじみ野市)で花が咲きましたが、学生らは下から見上げることしか出来ませんでした。 コボちゃんのおじいちゃんがリュウゼツランの花を見ていれば、年賀状に葉ではなく花の絵を描いたに違いありません。しかし、賀状を受け取った人の多くは、見たことのない花の姿に「何の花かな?」と首をかしげたかもしれません。 ※参考図書プレミアムフラワーの花コラム

竜の代わりのイラストに

架空の動物である竜は、十二支の中では最も描きにくい姿をしています。おじいちゃんが竜の代わりにリュウゼツランの葉の絵を描いた気持ちも分かります。トゲのある肉厚の葉は竜の舌のよう

アガベは総称で、約300種あるうちの一種がリュウゼツランとされることもあります。鋭いトゲのある肉厚の葉は竜の舌のように見えることから、この名前が付けられました。ワイルドな雰囲気が人気

日本へはアガベの基本種であるアオノリュウゼツランが江戸時代の後期に渡来しました。日本ではもっぱら園芸植物として扱われてきました。ワイルドな雰囲気が人気で、植物園や庭園などで植栽されています。最後に“ひと花を咲かせる”

リュウゼツランは100年に1度だけ咲く“センチュリープラント”と言われています。実際には、日本で咲くのは30~50年に一度。咲いた後はゆっくりと枯れていき、その株は生涯を閉じます。まさに最後に“ひと花を咲かせる”ということになります。下から見上げる高貴な花

リュウゼツランの花言葉は「繊細」と「貴婦人」。竜の舌と貴婦人とでは、イメージが随分と異なります。花を見られるのは稀。しかも高いところで咲くので、近寄っては見られない。そこで、大邸宅の奥にでも住む高貴な婦人を連想したのでしょうか。

※写真は関西学院大学のホームページから転載。おじいちゃんが花を描いていれば‥‥

◇

「12か月栽培ナビ アガベ」(著者:〓岡秀明、発行所:NHK出版) ※「〓」は鶴の旧漢字

「乾燥地帯の珍奇植物 ドライガーデン」(監修者:佐藤桃子、発行所:日本文芸社)

「読売新聞2023年12月7日付け朝刊」

※参考サイト

「関西学院大学ホームページ」

「文京学院大学のホームページ」

「リュウゼツランは一生の終わりに一度だけ咲く 伊豆シャボテン公園」

「私が関わった生き物たち 東邦大学薬草園技術員40年の歴史」

花コラム 第76回:わたしたちが正しい場所に花は咲かない

第76回:わたしたちが正しい場所に花は咲かない 2023.12.1 多くの国には、国民に愛されている代表的な花・国花があります。日本ではサクラとキク、韓国ではムクゲ、オランダではチューリップ‥‥。花は国だけでなく、平和をも象徴しています。 この紛争の地にも花は咲きます。イスラエル自然保護協会は2013年にアネモネ=写真=を国花に指定しました。アネモネはキンポウゲ科イチリンソウ属の多年草で、白、赤、ピンク、紫など色とりどりの花をつけます。ギリシャ神話では美少年アドニスが流した血からアネモネが生まれたとされています。日々のニュースに接していると、赤いアネモネは戦いで流れる血を連想してしまいます。 典型的な地中海性気候のイスラエルには、夏の乾季と冬の雨期しかありません。植物は乾季には、それまでに蓄えた水分と栄養分で耐えしのぎ、10月に雨期を迎えると一斉に芽を吹きだします。ヘブライ大学で日本語を教えていた辻田真理子さんはブログで「黄色かった大地が日に日に緑に変わっていく」と記しています。 一方、パレスチナの国花はギルボア・アイリス=写真=です。アヤメ科アヤメ亜属の多年草で、春先に紫色の香りの良い花をつけます。茎の上部に一輪だけ咲かせ、真直ぐに立ったまま枯れる姿から気高さを連想したのか、ロイヤルアイリスとも呼ばれます。 パレスチナの中でもガザ地区は土地が肥沃で、かつては世界有数の花やイチゴの産地でした。しかし、イスラエルに対する抵抗組織「ハマス」が2007年に実効支配してから、イスラエルはガザ地区を壁やフェンスで取り囲み、地区が面する地中海を海上封鎖。欧州向けの輸出はほぼ出来なくなり、行き場のなくなったカーネーションは家畜の餌にされているというニュースが流れたことがあります。 紛争地では花は咲いても、そこで暮らす人々には花を愛でて和むという心の余裕はないでしょう。 2000年前にローマ帝国によってパレスチナ(現・イスラエルとパレスチナ自治区)から追い出され、第二次世界大戦後に再びパレスチナに悲願の国家を建設したイスラエル人。そのパレスチナの地に根を下ろしていたのに、イスラエルに追い出されたパレスチナ人。どちらも正義は絶対的に自分の方にだけあると思い込み、話し合いの糸口さえ見えません。イスラエル・パレスチナ問題が世界で最も解決が難しい紛争と言われる所以です。 ※参考図書プレミアムフラワーの花コラム

ところが今、花とはおよそ無縁のように思える国と地域があります。戦火を交えているイスラエルとパレスチナ自治区ガザです。連日のように砲撃で破壊された街並みや泣き叫ぶ人々の写真、映像が報じられていますが、そこに花が映ることはありません。紛争の地にも花は咲く

※冒頭の写真はイスラエル大使館のfacebook掲載の「アネモネの真っ赤な絨毯」イスラエルは花の季節に

パレスチナでは香りの良い花

※写真は駐日パレスチナ常駐総代表部のホームページから転載ガザ地区の花は家畜の餌に

※地図はマップラボより転載花はぜったいに咲かない

《わたしたちが正しい場所に花はぜったい咲かない。春になっても…》(村田靖子訳)。イスラエルの国民的詩人イェフダ・アミハイ(1924~2000)が20年以上前に書いた詩「わたしたちが正しい場所」の一節です。一読しただけでは意味のとりにくい文章ですが、よく読むとイスラエルとガザ地区の現状を言い当てています。

自分たちの考え、主張だけが絶対に正しいという思い込みは、独善的な行動になって表れ、民族や国同士の争いにつながる。相手のことを考える想像力を働かせ、互いに存在、考え、主張を認め合うところに、初めて花は咲く…。紛争地の人々の心に咲く“花”は…

いつになったら、この紛争地の人々の心に“花”は咲くのでしょうか?◇

「エルサレムの詩 イェフダ・アミハイ詩集」(編訳:村田靖子、発行所:思潮社)

「わたしたちが正しい場所に花は咲かない アモス・オズ」(訳者:村田靖子、発行所:大月書店)

※参考サイト

「イスラエルの花々」

「EXPAT 海外で暮らしてみたら イスラエル・パレスチナのベストシーズン 春がやってきた!」

「Doki-Doki Holyland Map」

「聖地イスラエルの花」

「日本イスラエル親善協会Blog No.2~雨期と乾季~」

「facebookイスラエル大使館」

「パレスチナ—花とイチゴとミサイルと」

「パレスチナの国花について 駐日パレスチナ常駐総代表部」

「パレスチナの花」

花コラム 第75回:スエコザサ~最後に大切なものは

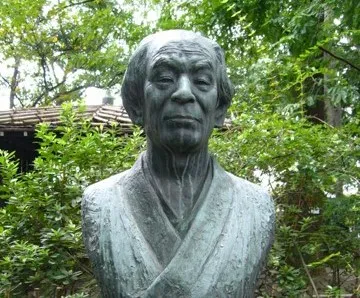

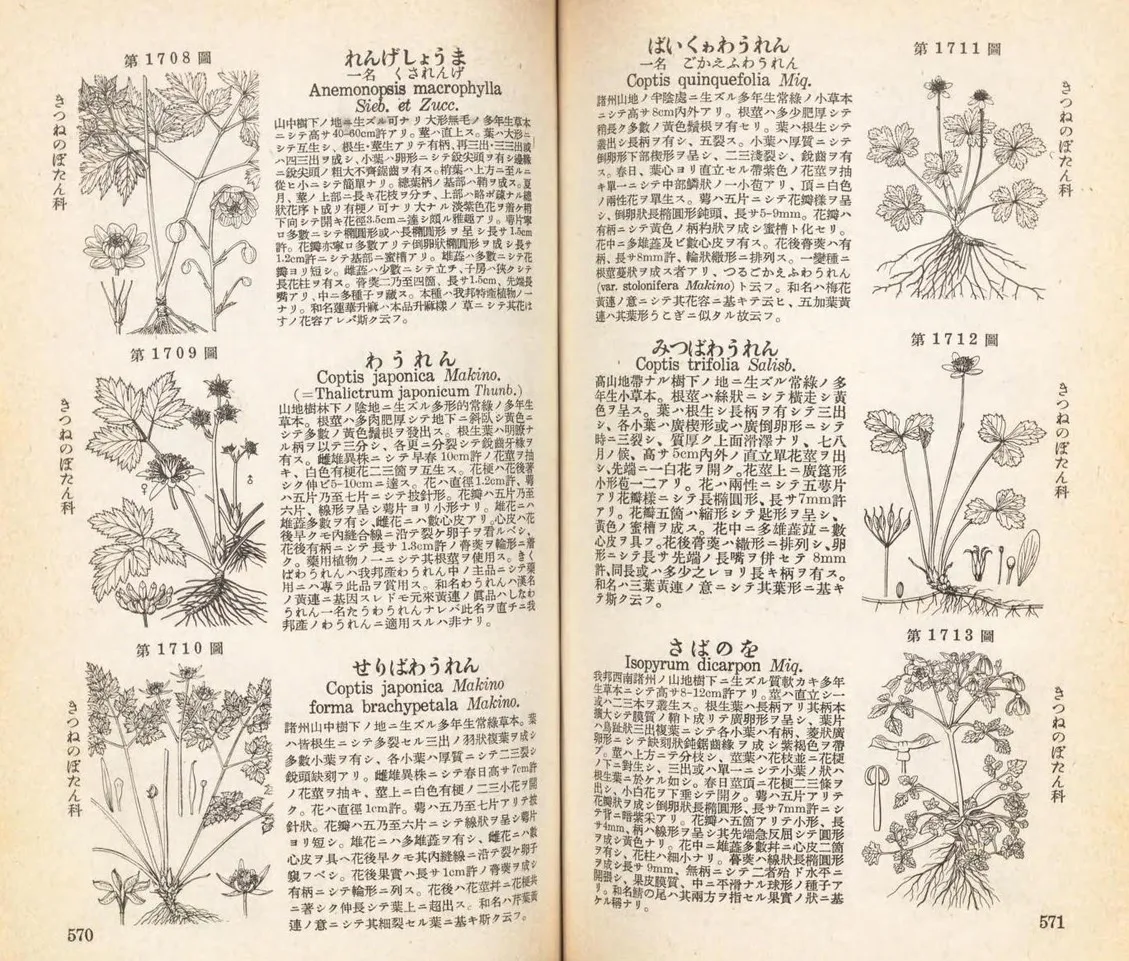

第75回:スエコザサ~最後に大切なものは 2023.11.1 “日本植物学の父”と言われる牧野富太郎(1862~1957年)を描いたNHK連続テレビ小説「らんまん」は好評裏に放送が終わりました。最終回では、主人公の万太郎(富太郎がモデル)は余命いくばくもない妻・寿恵子(富太郎の妻・寿衛がモデル)に完成したばかりの「槙野日本植物図鑑」を見せます。最後のページに収録した植物は妻の名を刻んだ新種の笹「スエコザサ」。寿恵子が「私の名前?」と涙ぐむと、万太郎は「愛しちゅう。わしら、ずっと一緒じゃ」と寿恵子を抱きしめました。 牧野富太郎の研究の集大成「牧野日本植物図鑑」初版=写真=が刊行されたのは1940年。その12年前に妻・寿衛(通称・寿衛子)は亡くなっています。実際には寿衛は完成した図鑑を見ていませんが、新種のササに妻の名前を付けたのは実話です。牧野は妻が亡くなる前年の1927年、仙台市で新種の笹を発見し、妻の通称にちなんで「スエコザサ」と命名しました。 スエコザサは宮城、岩手県などに自生する常緑のイネ科アズマザサ属のアズマザサの変種です。長さ10cmほどの葉の縦半分が裏側に反り返り、表面には白い毛が、裏面には短い軟毛があるのが特徴です=写真=。花はめったにしか咲かないと言われています。花の写真を探しましたが、残念ながら見つかりませんでした。 牧野は1500以上の植物に命名しています。その中には綺麗な花もありますが、どうして地味な笹に妻の名前を付けたのでしょうか? 似たような話を読んだことがあるなと思って調べてみると、ドイツ人医師で植物学者のシーボルト(1796~1866年)=肖像画(長崎歴史文化博物館所蔵)=にまつわるエピソードでした。長崎・出島のオランダ商館医として来日していたシーボルトは、アジサイに日本人妻・楠本滝の愛称「おたきさん」にちなんで「オタクサ(Otaksa)」と命名して発表しました。 当初は「オタクサ」が何を意味するのかは、日本の植物学者にとっては謎でした。牧野は長崎にまで行って調べ、日本人妻の名前だと知って激高し、学会誌に次のように書きました。 植物分類学において、植物の命名は極めて重要なことです。日本全国を巡り、新種を発見して命名することに生きがいを感じていた牧野は、シーボルトが私情をはさんで命名したことが許せなかったのでしょう。 連続テレビ小説の感動的な最終回は、牧野のつじつまが合わない言動を描いたと言えないこともありません。しかし、人は建前、理屈だけで生きているのではありません。何やかや言っても、最後は家族、愛する人を何よりも大切にするということなのでしょう。 ※参考図書プレミアムフラワーの花コラム

※写真は練馬区立牧野記念庭園の牧野富太郎像妻の名前にちなんで命名したのは実話

※写真は国立国会図書館リサーチナビから転載葉は反り返り、花はめったに咲かない

地味な笹に命名した訳は

「氷点下でも生き残る力強さ、美しさが寿衛と重なったのでは」「寿衛と共にササの研究にも取り組んできた牧野が、これからも研究を続けるという決意を示したのでは」「寿衛が病床に伏した時に新種のササを発見したので、寿衛への思いを込めて命名したのでは」……。推測はいろいろありますが、牧野が妻を愛おしく思って命名したのは間違いありません。シーボルトは日本人妻の名を

花の神聖を汚したと激しく非難

《シーボルトハあぢさゐノ和名ヲ私ニ変更シテ(中略)お滝ノ名ヲ之レ二用ヰテ、大ニ花ノ神聖ヲ瀆(けが)シタ》(シーボルトはアジサイの和名を個人的に変更して、お滝の名前を付け、花の神聖を大いに汚した)自分のことを棚に上げて批判した?

では、その牧野が後に同じように私情をはさんで新種の笹に妻の名前を付けたことを、どう解釈すればよいのでしょうか? 「自分のことを棚に上げて、シーボルトを批判していたのか?」と突っ込みを入れたくなります。最後に大切にするものは

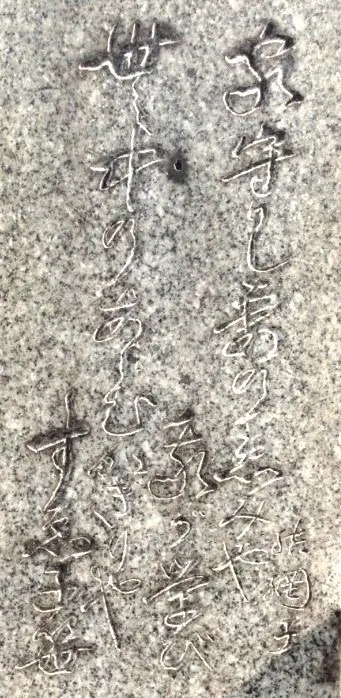

牧野はスエコザサと命名した時、シーボルトの気持ちが分かり、学会誌に書いたことを悔やんだかもしれません。東京都台東区にある寿衛の墓碑=写真=には、牧野が詠んだ二句が刻まれています。

《家守りし妻の恵みやわが学び 世の中のあらん限りやスエコ笹》◇

「MAKINO 牧野富太郎誕生150周年記念出版」(著者:高知新聞社、出版者:北隆館)

「牧野富太郎 植物語り」(著者:清水洋美、発行:世界文化社)

※参考サイト

「NHK高知放送局 スエコザサとは?」

「NHK知っトク東北」

「庭木図鑑植木ペディア スエコザサ」

「歴史街道 練馬に終の棲家を構えるも」

「紫陽花のこと~シーボルトの恋情、そして怒れる牧野富太郎」

「西日本新聞 2018年5月10日 アジサイ海外に広め、学名に日本人妻の愛称」

花コラム 第74回:月下美人~儚くて、不思議な花

第74回:月下美人~儚くて、不思議な花 2023.10.1 「真っ白な大輪の花は、あけひろげた窓からのそよ風に、かすかにゆれていた。花びらの細長い白菊や白いダリアとも似つかぬ、不思議な花だった。夢幻に浮ぶ花のようだ」。 月下美人はサボテン科クジャクサボテン属に分類されます。棘がないのにサボテンの仲間というのは意外です。サボテンのように砂漠ではなく、中米のジャングルが原産地なので、水の蒸発を防ぐ棘は必要なかったということでしょうか。 月下美人は6月から11月にかけての夜、開花日が近づくと下向きのツボミが徐々に持ち上がります。そして、開花日の夕方には次第に大きく膨らみ、暗くなってから直径20~25㎝もある白い、美しい花を一度だけ咲かせます。見頃は午後10時頃からわずか2、3時間。夜明けを待たずに萎んでしまいます。「美人薄明」の語源になったと言われているのも頷けます。 花言葉は、美しい花姿から「あでやかな美人」。花が短時間しか咲かないことから「はかない美」「はかない恋」。花がめったにしか咲かないことから「秘めた情熱」。さらには、過酷なジャングルや日照りが強い所などでも生き延びることから「強い意志」。儚い花が強い意志を持っているというのも意外です。 時折り、月下美人の開花がテレビや新聞のニュースになります。ガーデニングの流行で月下美人の人気が高まり、栽培する人が増えたとはいえ、開花はまだまだ珍しいということなのでしょう。どの記事も花の発する強い香りについて書いています。 それにしても、どうして月下美人は夜に咲くのでしょうか? 送紛(植物の花粉を運んで受粉させること)に詳しい生物学者の井上健・元信州大学教授は著書の中で、月下美人は夜行性のコウモリに花粉を媒介してもらっているからではないかと指摘しています。 暗闇で目につく白い色、強い匂いは、コウモリに気付いてもらうためのもの。月下美人が、清楚なイメージとは程遠いコウモリに依存していたというのも意外でした。 ※参考図書プレミアムフラワーの花コラム

川端康成は『掌(たなごころ)の小説』の中で、月下美人(げっかびじん)をこのように表現しています。一夜限りの花を咲かせる月下美人は、まさに夢か幻のように儚(はかな)い花です。サボテンの仲間だった

美人薄明の語源に

儚くても強い意志を持つ

甘い香りが漂う

「甘い香りにうっとり」「濃厚な香りが漂った」「家の中が芳ばしい香りで充満した」「お香のような上品な香りを漂わせた」……。物の本によると、砂漠で咲いた場合は4キロ四方に香りが漂うそうです。私は開花を見たことがありませんが、是非とも視覚と嗅覚で確かめてみたいものです。

夜に咲く訳は

コウモリによって花粉媒介される花の特徴として①白やくすんだ色の花が多い②夜に開花する③夜間に強い匂いを放つーなどがあげられます。月下美人は、こうした全ての特徴を持ち合わせています。井上・元教授は「本来育った環境での習性を、今日にいたるまで残している」と記しています。意外なことだらけ

意外なことの多い月下美人。川端康成は、この花を「夢幻に浮かぶ花」「不思議な花」と形容しました。小説を読んだ直後は「夢幻」という言葉がぴったりだと思いましたが、花の生態を知るにつれて「不思議」という印象が強くなってきました。◇

「川端康成全集第一巻 掌の小説」(著者:川端康成、発行所:新潮社)

「月下美人はなぜ夜咲くのか」(著者:井上健、発行所:岩波書店)

「NHKテキスト 趣味の園芸」2021年6月号(編集:NHK・NHK出版、発行:NHK)

「日本の名随筆72 楠本健吉 月下美人/夜長」(編者:黒岩重吾、発行所:作品社)

※参考サイト

「月下美人の育て方」

「実用日本語表現辞典」

「マイナビ子育て 月下美人の花言葉」

花コラム 第73回:ナデシコ~言葉は生き物

第73回:ナデシコ~言葉は生き物 2023.9.1 先月に開催されたサッカーの女子ワールドカップで、日本代表の「なでしこジャパン」はベスト8まで勝ち上がり、健闘を称える記事が相次ぎました。「なでしこの勇気 壁破った」「果敢に攻めたなでしこ」「なでしこが豪快にシュート」「なでしこの気迫と勇気」……。 ナデシコはナデシコ科ナデシコ属の多年草で、世界で約300種あると言われています。カワラナデシコ=写真=は日本に自生する代表的なナデシコで、花弁に深い切れ込みのあるのが特徴です。夏から秋にかけて、直径4、5cmの淡紅色の可憐な花を咲かせ、秋の七草の一つに数えられています。 ナデシコを初めて女性にたとえた歌は、7世紀後半から8世紀後半にかけて編纂された万葉集に収められています。ナデシコを詠んだ歌26首のうち11首は大伴家持が詠ったものです。家持は早逝した恋人にナデシコをだぶらせて、庭にこの花を植えて、愛し続けました。 後に清少納言も「枕草子」(11世紀初頭に完成)の中で、ナデシコを絶賛しています。 ナデシコは「日本女性の清楚な美しさをほめていう語」(小学館デジタル大辞泉)でしたが、この言葉には具体的な様々なイメージが付け加えられてきました。 「なでしこジャパン」の愛称は、日本サッカー協会が2004年に一般公募で選びました。選考理由は「日本代表の持つひたむきさ、芯の強さにピッタリ」というものでした。しかし、昔ながらの大和撫子のイメージを持っている人には「なでしこ」と選手のイメージは、すぐには重ならなかったかもしれません。 「なでしこジャパン」は2011年の女子ワールドカップでは優勝しています。若い人の中には「なでしこジャパン」の活躍で、初めてナデシコや大和撫子の言葉を知る人もいます。そうした人は、この言葉に活発な、健康的なイメージを抱くことでしょう。 ※参考図書プレミアムフラワーの花コラム

ナデシコは「大和撫子(ヤマトナデシコ)」の別名。大和撫子は「か弱いながらも、りりしい所がある」(新明解国語の辞典)日本女性になぞらえた言葉です。ピッチを駆け巡る「なでしこ」には「か弱い」イメージはなく、むしろ力強さが際立ちました。

※写真は朝日新聞2023年8月6日付け朝刊スポーツ面撫でていつくしむ愛児のよう

名前の由来は、その可愛い花姿から撫でていつくしむ愛児に見立て「撫子(なでしこ)」と名付けられたという説が有力です。か弱そうな名前ですが、生長が早く、とても丈夫な品種です。一人の歌人が日本女性の代表の花にした

「なでしこが 花見るごとに をとめらが ゑ(笑)まひのにほひ 思ほゆるかも」(なでしこの花を見る度に、あの娘の笑顔の美しさが思い出されます)

万葉学者の上野誠さん(奈良大学名誉教授)は著書の中で「なでしこが『やまとなでしこ』と日本人の女性の美を代表することになったのは、ひとりの歌人の力によるものだと思うと、不思議な感じがしてなりません。」と記しています。清少納言も絶賛

「草の花は なでしこ。唐のはさらなり、大和のもいとめでたし」(草花は、なでしこが良い。唐なでしこはいうまでもなく、大和なでしこも大層立派だ)

「唐なでしこ」はナデシコの一種の石竹(せきちく)=写真=です。葉が竹に似ていることから、この名前が付きました。石竹が中国から伝来したことから、日本のカワラナデシコが日本の古称である「大和」をつけて「大和撫子」と呼ばれるようになりました。大和撫子に男性の願望が反映

女性向けのウェブメディア「Domani」は、大和撫子の特徴として以下のように記しています。「色白で黒髪がきれい」「仕草が控えめで凜としている」「飾り気のないファッション」「一歩引いて男性を立てられる」「教養や礼儀を身につけている」。

女性はこうあってほしいという男性の願望が反映したのでしょうか。しかし、時代と共に女性の生き方、役割は変わりました。「女性はこうあるべきだ」という男性の偏った価値観を押し付けるものだという批判もあり、大和撫子はドラマや歌のタイトルにはなっても、言葉の意味は次第に曖昧になっていきました。ナデシコとサッカー選手に違和感も

言葉は時代と共に変わる

一人の歌人が詠んだ歌で日本女性の美の代表になったナデシコは、1300年経った今、女子サッカーというスポーツで新しいイメージをまとおうとしています。まさに言葉は生き物。時代と共に変わっていきます。◇

「『令和』の心がわかる 万葉集のことば」(著者:上野誠、発行所:幻冬舎)

「かわいい花」(監修:小池安比古、出版社:学研プラス)

※参考サイト

「日本の古典へようこそ 枕草子」

「Domani 『大和撫子』ってどんな人」

「家庭画報 声に出してよみたい古典」

「語源由来辞典」